Nos últimos anos, o Brasil sempre esteve entre os dez maiores produtores de veículos do mundo. O potencial do mercado de um país continental, de onde se pode abastecer a América do Sul, seduziu os principais fabricantes dos Estados Unidos, Europa, Japão e Coreia. Atraídas por incentivos, essas multinacionais construíram um parque industrial gigante. Recentemente, porém, o país começou a perder força no cenário global. A situação agravou-se com a chegada de um governo que não tem a indústria automobilística nas prioridades, a iminência do fim de benefícios fiscais, a perda de renda do consumidor e o enfraquecimento das exportações pela crise argentina. Mas o dado mais preocupante é que o Brasil perdeu relevância no desenvolvimento de novos carros, que se concentram, hoje, na eletromobilidade, direção autônoma e tudo o que envolve novas necessidades de transporte.

Desde o primeiro ciclo de investimentos, nos anos 1950, as montadoras souberam lidar com a instabilidade econômica da região. Acostumaram-se ao vaivém da demanda, sabendo que depois de cada crise vinha sempre um período de bonança. Surgiram novos ciclos de investimentos para expandir o parque fabril, que às vezes funcionou a pleno vapor, outras operou com ociosidade.

A Índia é a queridinha da vez, com o governo do país incentivando investimentos em autopeças

Nos últimos anos, o Brasil conseguiu ultrapassar grandes produtores mundiais algumas vezes e perdeu posições em outras. Mas empacou desde a crise de 2016. A diferença, além da pandemia, é que desta vez novos obstáculos tornam mais difíceis as perspectivas de recuperação.

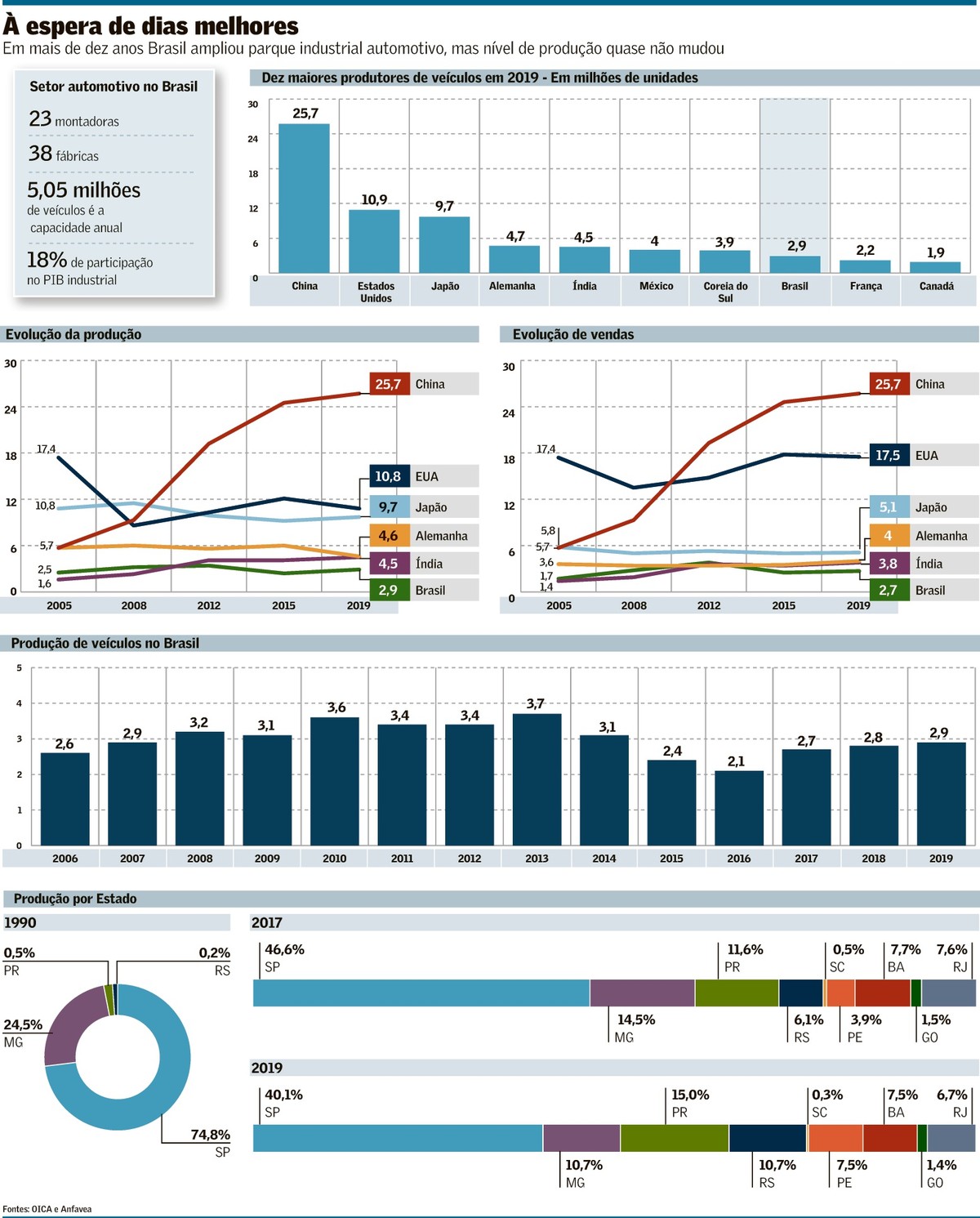

Com 38 complexos industriais, dos quais vários têm mais de uma fábrica, as 23 montadoras instaladas no país têm capacidade para produzir 5 milhões de veículos por ano. O máximo que conseguiram alcançar foi 3,7 milhões em 2013. Veio a crise e uma nova recuperação estaria em curso. A previsão era chegar a três milhões neste ano. Mas a pandemia derrubou as projeções para menos de 2 milhões. A previsão anterior à covid-19 significava voltar ao patamar de 13 anos atrás.

O consultor internacional Jaime Ardila diz que não se surpreenderia se pelo menos uma montadora decidisse sair do Brasil. Não é tão fácil fechar fábricas de veículos. Mas já se percebem alguns movimentos nesse sentido.

Em 2019, a Ford fechou a fábrica de São Bernardo do Campo (SP), ícone do início da industrialização automotiva no ABC, na década de 1950. A Honda construiu duas fábricas no interior de São Paulo, mas, depois, preferiu concentrar a produção em uma. Recentemente, a Audi, que tem uma linha pequena, anunciou que poderá desistir de produzir carros na fábrica que compartilha com a Volkswagen no Paraná. Os motivos vão desde questões estratégicas – como a Ford, que deixou de produzir caminhões – a receios em torno da estabilidade econômica ou, no caso da Audi, promessas do governo, não cumpridas, de devolver créditos tributários

Pode haver mais empresas pensando em vender ativos no país. “A questão é: quem vai comprar?”, diz Ardila, fundador da Hawksbill, com sede nos Estados Unidos. Uma das opções seria encontrar compradores entre fundos de private equity. Mas não há casos bem-sucedidos na história do setor.

O mais conhecido aconteceu na crise dos EUA, em 2008. A DaimlerChrysler vendeu 80% da Chrysler para a Cerberus, empresa americana de private equity. Tempos depois, a Chrysler voltou para o comando da indústria automobilística ao ser adquirida pelo grupo Fiat. Ardila não elimina a possibilidade de isso voltar a acontecer. “Existe uma enorme quantidade de capital procurando ativos no mundo”, destaca.

Com a pandemia, as montadoras reduziram turnos e começaram a fechar vagas, principalmente por meio de programas de demissão voluntária. Como já fizeram inúmeras outras vezes, a ideia é esperar a crise passar, apostando em dias melhores a partir de 2021.

Em outras épocas, essas empresas não teriam dificuldades para se reerguer mesmo depois de uma crise tão grave quanto a pandemia. Mas há novos obstáculos nesse caminho. O mais grave é que, mesmo com equipes de engenharia de alto nível, o Brasil não está inserido no novo mapa de desenvolvimento dos automóveis. As plataformas globais são todas elétricas. Isso tende a levar o país a reviver os tempos em que o consumidor só sabia o que era carro moderno quando viajava ao exterior.

Já se foi também o tempo em que os governos do país se dispunham a sentar com os dirigentes das montadoras para elaborar políticas setoriais. O último programa nessa linha, o Rota 2030, teve decreto assinado, apressadamente, nos últimos dias do governo de Michel Temer, numa tentativa bem-sucedida de evitar que o plano fosse parar em alguma gaveta do novo governo. Mesmo assim, as variadas etapas desse programa podem ficar comprometidas por falta de diálogo e também porque o governo tem outras prioridades.

Nesse sentido, o Brasil carece de definições governamentais, principalmente em relação à matriz energética do seu transporte, segundo Paulo Cardamone e Cassio Pagliarini, da Bright Consulting, empresa de consultoria especializada no setor automotivo. “O país precisa de uma visão de futuro. Que tipo de mobilidade vamos ter? Os carros serão elétricos, híbridos? Essa definição é importante”, afirma Cardamone.

“E o que será do etanol, uma joia brasileira?”, completa Pagliarini. Para eles, a “preservação dessa indústria” é uma questão que precisa de um posicionamento do poder público.

O Brasil é hoje o oitavo maior produtor de veículos do mundo e seu mercado interno é o sexto maior. Fabricantes de veículos não costumam desprezar um potencial desse tamanho. Por isso, dificilmente o país se transformaria, algum dia, em mero importador de carros, como são mercados menores, como o Chile.

Mas os investimentos, nessa indústria, são extremamente disputados entre as filiais espalhadas pelo mundo. Num momento que mistura a crise provocada pela pandemia com a necessidade de gastar mais dinheiro nas tecnologias do carro do futuro, as matrizes tendem a ser mais seletivas.

“Existe ociosidade na indústria automobilística de todo o mundo. Os mais competitivos terão mais oportunidades”, afirma o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Luiz Carlos Moraes.

Nos últimos anos, tradicionais produtores de veículos, como Alemanha, Estados Unidos e Japão, também registraram oscilações provocadas por crises. Mas mantiveram o vigor. Surgiram, também, novos participantes, como a incomparável China, que passou à frente até dos Estados Unidos. Mas também a Índia, que, ao contrário do Brasil, mantém ritmo de crescimento contínuo desde 2005.

“A Índia é a queridinha da vez”, afirma Pagliarini. O governo daquele país tem incentivado investimentos em autopeças. Segundo Ardila, a indústria começa a se voltar para Índia e Sudeste asiático com mais interesse, de olho, principalmente, em opções para escapar da guerra comercial entre Estados Unidos e China.

Além de seu gigantismo, a China leva a vantagem de o governo ter definido a eletricidade como matriz energética principal para veículos. Isso atrai não apenas investimentos como também garante ao consumidor chinês acesso às últimas novidades. O mesmo acontece na Europa, sobretudo a Alemanha, que se transformou em importante centro de desenvolvimento de veículos elétricos, principalmente para poder atender às cada vez mais rigorosas regras de emissões.

Os europeus continuam comprando carros elétricos com subsídios de governos. “O mundo mudou e o apoio do poder público surge para permitir a transição para os veículos sustentáveis”, destaca Ardila, que já foi presidente da General Motors no Brasil e na América do Sul e hoje integra conselhos de empresas de diversos setores no Brasil.

Enquanto os europeus testemunham a evolução do carro elétrico, no Brasil, o carro a combustão fica cada vez mais caro. Encurralados pela pandemia e sem apoio das matrizes, os fabricantes têm repassado todos os aumentos de custos de insumos e da alta do dólar. Isso tem feito com que, ao contrário da época do famoso carro popular, o mercado de modelos novos fique cada vez mais limitado às camadas de alto poder aquisitivo.

Cardamone lembra, também, que o excesso de capacidade acirra a competição entre as marcas. Isso leva a uma forte disputa pelo segmento de vendas que sustenta o mercado hoje – o de frotistas, principalmente locadoras. Mais da metade das vendas de carros zero-quilômetro, hoje, é feita por meio da modalidade direta; ou seja, diretamente da fábrica. Ganha a vantagem das entregas em grandes lotes a marca que oferece mais descontos.

O cenário externo também continua obscuro. Muito antes da pandemia, as exportações de veículos deram sinal de enfraquecimento em razão da crise na Argentina. Reduzir dependência do mercado argentino é um sonho que há muito tempo todas as montadoras acalentam.

Restam, como atrativo à produção no Brasil, os incentivos fiscais. Mas esses também estão com os dias contados. Depois de muitos anos de programas de reduções de impostos, a última fase desses benefícios, voltada para o Nordeste e Centro-Oeste, terminará em 2025, depois de várias prorrogações. Apesar de avesso a negociar com montadoras, foi o governo de Jair Bolsonaro que atendeu ao pedido das empresas instaladas no Centro-Oeste para prorrogar o benefício em mais cinco anos.

A redução de impostos federais foi a contrapartida para a descentralização da indústria automobilística no Brasil, processo que ganhou força entre o fim dos anos 1990 e início de 2000. Poucos discordam que acabar com a concentração dessa indústria no Sudeste ajudou a melhorar a atividade econômica e o nível de emprego em várias regiões do país.

Embora tanto programas de incentivos federais como a guerra fiscal entre Estados no Brasil tenha sido uma tentação para fabricantes de veículos do mundo todo, os dirigentes do setor garantem que o potencial brasileiro sempre foi o principal atrativo. “Existia demanda. Ninguém constrói uma fábrica se não há demanda; com incentivo ou sem incentivo”, afirma um executivo do setor que prefere não ser identificado. Para essa fonte, os benefícios fiscais “compensaram a alta carga tributária do país”.

Esse setor já não espera incentivos, garante Moraes, presidente da Anfavea. Segundo ele, a retomada da agenda de reformas do país é muito mais aguardada. Para ele, o setor começava a se recuperar do “tombo” da crise de 2016. “Mas a pandemia teve impacto forte”.

Segundo o dirigente, o tamanho do Brasil justifica a presença de tantas montadoras no país. “Temos sempre a expectativa de que a lição de casa será feita, que mudanças estruturais e investimentos em infraestrutura resultarão em mais atividade econômica. Nosso setor depende da atividade econômica. Acreditamos no Brasil no médio e no longo prazo”, destaca. E qual o risco de isso mudar? “Se as reformas forem adiadas por muito tempo”, afirma Moraes.